前言

- 效率的前提是做事,不做事的话效率就无从谈起

- 选错事做错事的话,这效率越高效果就越差

- 所以一定要用正确的方式去做正确的事情,这才是时间管理的核心

- 专注的程度和质量对效果、成绩甚至成就的影响最

多巴胺为什么不是快乐物质

- 我们的动力来自多巴胺系统

- 多巴胺引发的是想要满足欲望的冲动,而至于快感是别的化学物质引发的,与多巴胺无关

- 导致多巴胺分泌或者大量分泌的原因是对上一次逾越的预测错误的记忆

- 最直接刺激多巴胺分泌的其实是惊喜的可能性

- 多巴胺是对惊喜的记忆所触发的,进而对愉悦的期待会产生一定的冲动或者欲望

- 欲望是多巴胺分泌的结果,而不是多巴胺分泌的原因

- 冲动产生的欲望被满足之后的快感。它主要有两个问题

- 持续时间越来越短

- 感受程度会逐次递减直至为零

极易被劫持的多巴胺系统

- 多巴胺机制给人类带来了探索和进步的推动力

更便宜更隐蔽更普及的毒

- 劫持多巴胺系统的方式

- 加强欲望回路,削弱控制回路

- 用户角度出发,永远在线触发了一个人类固有的焦虑,人类永远害怕错失机会

- FOMO:fear of missing opportunity

- 人们总是误以为更新的是更重要的

- 人过了 50 岁总是能够反应过来:这一辈子看看到的所有新闻都实际上跟自己没啥大关系

- 经济效益显然不可能属于那些花时间的人,他们除了免费付出注意力,没有任何其他的选择,到最后赚到钱的那肯定是别人

不知不觉失去的都是什么

- 专注是一种难得的状态,是彻底屏蔽了外界之后的状态

- 只有你注意到的才可能是你的

- 连注意都没有,那么关注或者专注就压根儿无从谈起

关心 interest

注意 attention

故意 intention

专注 focus

数以百万计的外在事物呈现在我的感官中,却从未适当的进入我的体验

为什么?因为我对他们不感兴趣

我的经验就是我同意关注的东西,只有那些我注意到的东西才会塑造我的思想

- 人生最重要的就是选择

- 注意不到的东西不可能成为你的选项

- 关注的来源:本能/认知

- 注意力是把整个物理世界和你自己联系在一起的关键

- 在不知不觉之中,人们失去的其实是自己的整个生活

多巴胺系统被劫持的恶果

- 核心就在于这里,我们自己的大脑是一个内部器官,是自己看不见、摸不着,甚至无从体验或者观察的东西

- 如果要是受伤了,我们自己并不知道,甚至无从知晓

- 这不是坏习惯,这是重症,并且还是绝症

- 成年人的多巴胺系统被劫持的结果:器质性损伤

家里有婴幼儿就扔掉电视

- 电视也会损害人类的注意力集中能力

- 对某事极感兴趣和全神贯注并不保证学习和学习效果

- 彻底去除所有孩子成长环境里的电视

- 花很长时间看电视才是人们错过很多重要的东西甚至错过青春以及岁月的真正原因之一

最具价值稀缺资源是什么

- 注意力受损,无法长时间集中,注意广度太短,是现在很多人极度缺乏共情能力的唯一根本

在资讯丰富的世界里,资讯的丰富意味其他东西的匮乏:资讯消费掉的东西的稀缺

资讯消费掉什么是显而易见的:它消费了资讯接受者的注意力

因此,大量的资讯造成了人们的注意力的贫乏,所以需要在过量的消耗注意力的资讯来源中高效地分配注意力

- 资讯越丰富,注意力越稀缺,又,物以稀为贵

- 人与人之间最大的差异是注意力上的贫富差距

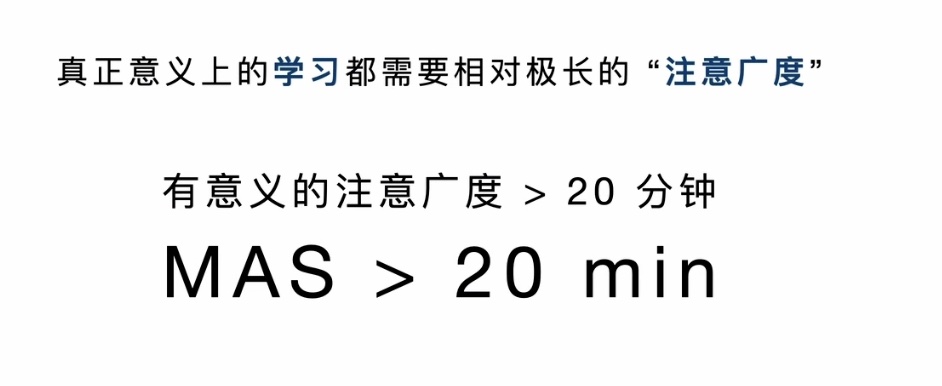

- 真正意义上的学习都需要相对极长的注意广度

越来越多的人注意力受损,多巴胺系统被劫持

少数人正在变得更聪明、更能干、更具创造性

并且还有越来越强大的人工智能辅助

注意力越来越稀缺,注意力越来越宝贵,注意力越来越重要

不可抗拒的诱惑来自哪里

- 日常生活当中,我们多少都有一定的语言认知,知道自己的大脑里起码部分活动

- 虽然每一次你的确真的很想改变这些想法,只能出自于前额叶皮层,那里才是负责理智思考的地方

- 但最终你的前额叶皮层还是被纹状体打败了,反正这也不是第一次,习惯了吧

心血管科的大夫对戒不了烟的说法不屑一顾

他们几乎天天能见到若干起“瞬间成功戒烟”的实例

等检查出绝症,一下子就好了,因为确诊的病人被吓到了,甚至干脆吓倒了

- 而真正的根源是价值观

- 说穿了很简单,只不过就是一个人认为什么更重要,什么最重要

- 拥有价值观需要判断力,需要思考,知道什么是什么,知道什么应该和什么比较,知道比较的判断依据,知道怎么比较才更为合理

无法抵制诱惑的原因就是价值观不坚定

“诱惑”这个东西,不是来自于某人某物,而是生于自身

自身的“价值观”决定了“诱惑”是否存在

以及,如果存在的话,那“诱惑的程度”究竟有多高

再者,有些人压根没有价值观

价值观是认真比较过而后产生的,而没有价值观就是压根没有比较过,或者甚至不知道该和谁比较,怎么比较

恐惧也可以是有效的防御

- “无所畏惧”并不是一种“美德”,有可能很危险

- 深入思考,最难的往往并不是深入,甚至不是思考

- 因为实际上最可怕的不过是没想到或者没想过而已

- 当我们需要戒掉什么坏习惯的时候,“恐惧”是最有效的工具

- 恐惧的力量不仅根深蒂固,它还会开启大脑的自动驾驶模式

- 在不知不觉当中,它就可以帮你完成各种筛选

- 在不知不觉之间,它还能帮你规避各式各样的危险,包括你自己定义清楚的危险,甚至也可以包括一些你完全没有意识到的危险

一定要重视文字善用文字

-

在绝大多数人的注意广度都萎缩到 2 分钟以内之后

-

越来越多的人在不知不觉之中放弃了

文字的使用 -

文字突破了语音的很多局限

- 不受空间限制

- 不受时间的限制

-

文字给了人类一个“经验可以跨代传播”的能力

-

人类使用文字不断积累知识,同时还不断使用文字继续抽象、归纳、总结、组织知识

-

后来人类还发明了所谓的毫无歧义的通用人工语言,比如数学,比如编程语言

-

现在人类已经可以用人工智能去理解文字,甚至生成文字,不管是自然语言文字还是人工语言文字

-

“不使用文字”或者“不能使用文字”会给一个人带来巨大且不可逾越的局限

-

那些尽管识字却基于这样那样的原因而并不使用文字的人从行为模式上来看,其实与文盲事实上并无差异

- 因为他们事实上和文盲一样,不用文字输入就是不阅读,他不用文字输出就是不写作

- 不管是主动放弃,还是不知不觉就变成了那个样子,他们的最终行为模式都是一样的

- 很多所谓受过高等教育的人,在一定岁数之后就开始压根儿不阅读,压根儿不写作,他们也是只用语言不用文字的人

- 所以说,他们虽然的确识字,可实际上他们和所谓的文盲,其实干脆就是同一类人,都是只用语言不用文字的

-

绝大多数人“不阅读”的真正原因是注意力广度的不足

- 他们不是不想,而是不能,真的是做不到而已,仅此而已

-

对于青少年来说,不使用文字或者不善使用文字更为可怕

- 因为文字可是他们在好奇心最强精力最旺盛的年代里学习的最基本工具

为什么在信息传播的成本、获得成本几近为零,信息几乎完全开放的时代里

越来越多的人竟然反过来被束缚在更狭小的信息茧房之中了呢?

因为短视频的流行几乎瞬间抹杀了人类多年的扫盲努力

-

每天大量消费短视频的人群,他们就是不使用文字的人,他们的输入是画面,是声音

-

他们的输出是无声无息、不动口舌的手指滑动,甚至比原始人相互沟通都少了至少一步,即自己不用开口说话

-

注意广度过短直接导致的结果之一就是缺乏自制力

-

反过来缺乏自制力的人更容易被短视频这类东西所吸引,进一步会形成一个恶性循环

- 即自制力越差越容易被短视频吸引,注意广度就越差

-

从“意欲劫持多巴胺系统的内容制作者”的角度观察

- 他们的直接目标是赚钱,而不是建设更好的社会,他们搞的可不是什么慈善

- 所以当他们发现什么内容更吸引肤浅的观众的时候

- 或者反过来说,肤浅的观观众就是占整个市场的绝大多数的时候

- 对制作者来说最明智的选择很清楚,制作更肤浅的内容才是更划算的

-

今天的短视频内容生产者做的更多的其实是名副其实的饲料

- 而人工智能正在加持“饲料”的制作

为自己洗脑也不是不可以

-

大脑更倾向于相信自己想出来的东西

- 之所以无论如何都做不到,是因为道理并不是自己想出来的东西,而是听来的、看来的

-

“洗脑”就是通过“短时间内足量重复”把思考、判断、行动的流程直接固定在“纹状体”之内

-

知道基本原理之后,怎么为己所用呢?

- 如果某个道理听来看来之后,自己觉得有道理,不能就那么过去了

- 一定要加上一个极为关键且不可或缺的步骤,叫做复述

- 什么叫复述呢?就是用你自己的话对自己再讲一遍

- 不仅如此,还要讲很多遍,并且还要换很多种说法,换很多个角度,还要时不时就给自己再复述一遍

- 自然而然的大脑认为那只能是我自己想出来的东西

- 于是他会自然而然地更倾向于相信这个我自己想出来的东西,而其笃定的程度会瞬间达到另外一个层次

短时间内足量重复的向自己复述重要的道理,甚至还要多角度反复尝试,是真正改变自己的最有效方式

对别人复述并不容易对自己复述要简单很多

- 好事

- 把这件事做好的种种好处

- 不做这件事或者做不好这件事的种种坏处

- 坏事

不做这件事或者不继续做这件事的种种好处- 做这件事或者继续做这件事的种种坏处

都不是超人却有可能过人

-

放弃一部分是为了选择另外一部分

-

是为了把宝贵的有限的时间、精力、注意力、意志力留给他们

-

反过来也是一样的,因为时间、精力、注意力、意志力这些东西都跟钱一样,都是排他性资源

-

纵容好习惯会有效地抑制坏习惯

-

我们把时间精力注意力意志力用在一个更好的地方的时候

-

我们就的确不大可能剩下什么还可以用在更差的地方

-

体力从来都是一个个体之间的竞争的基础

-

将来对人们来说,学习的真正门槛其实不是天分或者智商,而是体力、健康和寿命

用来做这个就不能做那个

-

每个人都会不由自主地倾向于过高估计自己

-

逆火效应

- 当一个错误的信息被更正后,如果更正的信息与人们原本的看法相违背,它反而会加深人们对这条(原本)错误的信息的信任

-

我们每天需要做出的决策数量远远超出我们自己的想象

-

入门就生活在一个一切都在抢夺注意力的世界。在这种现实下,不分神专注注定是不可能完成的任务

-

要夺回自己的生活,掌控自己的注意力或者意志力,甚至成为过人之人,即所谓的

over man的话 -

首先要明白一个无论如何谁都改变不了的事实:选择意味着放弃

-

很多人的失败通通都可以归结为一句话的总结:既要又要还要,反正都要

-

我们的注意力也好,意志力也罢,实在是太有限了

- 如果你很诚实面对自己的话,稍微统计一下你就会清醒的知道

- 整整一个月下来,平均来看每天专心致志做事的时间不大可能超过 6 小时的

- 对很多人来说,3 个小时就已经超长甚至是极限了。并且真的很累

-

无论如何,我们每个人到了一定的年纪,都会因为这样那样的原因,你染上一身坏毛病

-

而后所谓终生的努力,绝大部分实际上就是与这些小时候染上的坏毛病斗争

-

很遗憾,这就是事实

-

为了变成更好的自己,要做的很重要的决定是放弃改正一些坏毛病

- 事实上即便是大大方方地承认自己有一身坏毛病,本身就已经足够解脱了

-

有什么多任务比时时刻刻伪装更累呢?

- 因为伪装这就是多任务,一方面要做自己,另外一方面要表现成另外一个样子

- 时时刻刻两个任务同时并行,甚至还要切换

- 那你想想看有什么多任务比伪装还累呢

-

有限的时间精力、注意力、意志力应该有更好的去处,而不是对抗一些坏毛病

做一个超人肯定不可能,但做一个过人之人不仅可能,甚至还可能挺容易

因为人群之中绝大多数人是没有自制力的,他们连自己的多巴胺系统被劫持了都不知道,所以不用跟他们比

剩下的少数里,竟然绝大多数是心甘情愿搞内耗的人,效率根本就提不上来,所以也不用跟他们比

到这儿就差不多了。你已经属于剩下的极少数了,还比什么呢?不用比了,专心做自己的事儿就好了

请问怎么活不是一辈子呢?

冥想不一定最有效最普适

-

“朗读”其实是非常接近“冥想”的活动

-

“朗读”是通过“尽量占用更多的感官”

-

都是“注意力高度集中”

-

“文娱活动”是非常“益智”的

- 一切的学习,都是“体育课”,都是“脑体协调”

-

“锻炼”耗费的更多是时间

- 时间既是排它性资源又是不可再生资源

尽量长时间地专心致志

你没想到最该专注的地方

-

优先顺序排列:睡眠、运动、放松、学习、工作以及其他

-

绝大多数人对“运动”的态度,即不刻意,也不专注

-

主动运动,对大脑来说,不仅是大脑电池的充电,还是电池维护,更是电池扩容的活动

- 形象的讲,很多人所谓的精力不够,其实就是他们的大脑电池容量低

掺杂着任何多任务都是非放松

- 以学习的方式工作

- 以学习效果作为衡量自己工作质量的重要标准之一

- 这么做的好处是什么呢?在不知不觉之间,调整了工作和学习的重要性顺序,学习放在前面,无论如何都是学习第一

人这一辈子一定要为自己做事

另一顺序决定质量的例子

-

注意不到的东西不可能成为你的选项

-

人们常常误以为“知道”就是重点或者终点

- 知道和得到以及做到之间,它就有着很远的距离

-

人们常常误以为“新的”就是“重要的”

-

人们常常误以为“知道”就是“重点”甚至“终点”

-

绝大多数人并未意识到那“永远在线的智能设备中的内容”所展现的其实是一个“虚假的世界”,起码是“相当不真实的世界”

社交媒体上的评论大多数情况下都是算法筛选的

用来确保用户看到的是他们喜闻乐见的

这一方面是社交媒体平台运营的需求,一方面也是他们盈利的需求决定的

看首先是你自己就不知不觉地不真实,社交平台的算法又制造不真实,还有另外一批人专门的不真实

那些以营销为目的的掘金者就是这样的

从一开始,他们就擅长伪装,装作普通用户发表各式各样的内容,或者装作普通用户发表各式各样的评论

甚至重复发表相互之间冲突的评论,以便两头撒网

最终目的只有一个,那就是逮到一个猎物,就一定要掏空他的钱包

外界很少有人真正关心你,更可能是关心你的钱包

- 把优先级顺序调整回来:自己>家人>朋友>同事>世界

- 自身首先要足够强大,自身要首先持续成长,才有可能去照顾好家人、朋友、同事,甚至周遭的社会或者整个世界

- 人这一辈是所能拥有的一切,本质上来看,都是从自己的时间里挖出来的

判断是否值得的终极标准

-

今天我要做的这个事情真值我一生的万分之一吗?

-

做事的“成本”,不仅仅是“金钱成本”,还有“时间成本”,更为紧张的是“注意力成本”

-

与人交往的“成本”,更需要时间、体力、脑力,甚至金钱

-

用注意力赚取注意力

- “注意力”最佳去处是“生产”以及为了不断提高生产力而必须的前提“自学”

- 学会有效合理的花钱

- 花钱请人帮自己按照自己的要求做家务

- 花钱雇人帮自己按照自己的标准分担一些带孩子的工作

- 花钱请教练监督自己规律运动,这些都是节省注意力甚至脑力的关键

在学习上不能省钱,以便提高自己的能力

在工具上更要舍得花钱,以便提高自己的效率

在吃的东西上没必要省钱,在睡的环境上更不应该省钱

- 难点来自于

找到值得自己专注一生的事情

很多人的“脆弱”根源真的很简单

无非是把那“必然”竟然理解成了“偶然”、“意外”、“不幸”

而不是原本只不过是“自然而然的必然”

灾难发生了,危机发生了,你还要、还会、还能继续专注你原本决定值得做一辈子的事儿吗?

- 想尽一切办法集中注意力不让自己被灾难或任何坏事改变

总结

- 资讯越发达,注意力越稀缺

- “脑力”是“排它性资源”

- 请务必超级重视文字

- 无论是“自然语言”还是“人工语言”

- “脑力”也可以培养、锻炼、维护

- “诱惑”的根源在内部而不仅仅是外部,其实都是“价值观”的“缺失”和“脆弱”在制造或者招致“诱惑”

- 一个人所谓的“价值观”,不过是他不断地问自己什么更重要?

- 问得多了,积累得久了,就没办法不知道,也没办法不笃定“什么最重要?”

- 的确应该自律,然而即便是自律,不也一样要以笃定的价值观作为支撑吗?

- 价值观坚定,自律就自然而然,并且相对毫不费力

- 价值观脆弱,自律就需要耗费无穷无尽的脑力

深入,靠的其实并不是聪明,而是时间和积累